‘La vida de Chuck’: Por dos magníficas horas, ¡gracias Mike!

Con cariño para David Lara

La mayoría de la gente identifica a Stephen King como el “Rey del Terror“, y no se equivoca. Se ganó este título gracias a una extensa lista de novelas y relatos cortos que dan fe de dicha aseveración.

Sin embargo, King también tiene muchas novelas y cuentos que son historias humanas, cálidas y entrañables, las cuales no tienen que ver con el horror, pero casi siempre presentan sutiles matices sobrenaturales.

La vida de Chuck es todo lo anterior: un relato que habla de la vida, la libertad, el amor, de crecer sin padres, pero en un entorno afectuoso, y, por supuesto, de la muerte, que siempre está al acecho.

Por supuesto, este cuento —incluido en el libro La sangre manda, junto a otros tres relatos, entre los que se encuentra El teléfono del Sr. Harrigan, también llevado a la pantalla— era ideal para ser contado con imágenes en movimiento.

Y la persona encargada de realizarlo es uno de los adaptadores más versados, respetuosos y que mejor comprenden la esencia de los textos de Stephen King: Mike Flanagan.

Soy inmenso y contengo multitudes

Con un guión escrito por Flanagan y el mismísimo King, La vida de Chuck se presenta ante el espectador como una gran metáfora sobre la vida y sobre cómo la muerte llega de forma imparable, pero no sin antes permitirnos llenar nuestra existencia de innumerables momentos que, al permanecer en nuestra esencia, forjan lo que somos y lo que representamos para los demás.

Uno de los textos más profundos de Stephen King, que en manos del experimentado Flanagan fue como “llevar el barco a puerto seguro en medio de la tormenta”, tiene la particularidad de comenzar donde todo termina…

Es decir, el fin del mundo llega al dejar de existir —bajo cualquier circunstancia, en tiempos violentos o de paz, en soledad o acompañados, ya sea que la esperemos o nos tome por sorpresa—. Y como tal, la historia comienza donde termina todo lo que conocemos de Chuck.

Tercer acto: Gimme some lovin’

Sin una explicación previa —al igual que en la novela corta—, somos testigos de la degradación y destrucción paulatina del mundo tal y como lo conocemos.

En tiempos de corrección política y cultura woke, la realidad golpea a todos los seres humanos del planeta, representados en el microcosmos de una pequeña comunidad cuyos habitantes van aceptando de forma estoica todo lo que ocurre a su alrededor.

Las decisiones sobre cómo enfrentar lo que parece el fin devuelven a los protagonistas a su estado más puro de humanidad, semejante —como uno de ellos menciona— a las “etapas del duelo”.

Lo único que parece alterar el status quo general es la aparición de una serie de mensajes inexplicables que reconocen la vida de Charles ‘Chuck’ Krantz durante 39 grandiosos años, apareciendo por todas partes.

Flanagan decide, atinadamente, darle a la historia una narrativa pausada, sin exabruptos ni secuencias fatalistas —más allá de lo que ocurre en el mundo a través de las notas de los medios—, y refuerza el ritmo con una voz en off pausada, ocurrente y cálida —que en la novela no es más que la narración de los hechos, no una guía— que nos lleva de la mano para presentarnos a los personajes protagonistas de este acto.

Esto le permite al espectador prestar más atención a cada uno de ellos, al igual que descubrir la importancia de su participación y el porqué de su presencia, no sólo como personas, sino también de todo lo que las rodea.

Es decir, Flanagan exige nuestra total atención como espectadores en un acto aparentemente lento, pero no nos abandona en la oscuridad; sino que va dejando en el camino todas las herramientas para que descubramos por nuestra propia cuenta el final, pero también la enorme y bella metáfora que Stephen King plantea en la novela corta.

Este último primer acto nos invita, como cinéfilos, a que nos tomemos de la mano e iniciemos el viaje hacia la vida de Chuck y, de forma indirecta, hacia la nuestra, reflejada en los sencillos y auténticos placeres de la existencia, antes de que termine el mundo tal y como lo conocemos.

Segundo acto: Dance hall days

Chuck llega a nuestra historia como cualquier persona que conocemos en la vida real: sin una idea clara de su pasado —salvo algunas menciones del narrador—, pero con la sensación de estar frente a un buen tipo que vale la pena tener como amigo.

Gran parte de esa impresión se debe a lo ordinario de su presencia y a lo natural de su forma de entrar en nuestras vidas.

En este acto, Flanagan rodea al personaje de Chuck de una serie de elementos que le permiten romper con la normalidad de una vida aceptada y regulada por la rutina, esa que hace que todo funcione como debe ser, incluso cuando no has renunciado a la chispa de estar vivo.

Para lograrlo, los personajes clave de este momento en la vida de Chuck aparecen —de nuevo, como en la vida misma— sin más explicación que la de ser parte de un enorme engranaje que de pronto se echa a andar para romper nuestra rutina e iluminarla, aunque sea por unas horas.

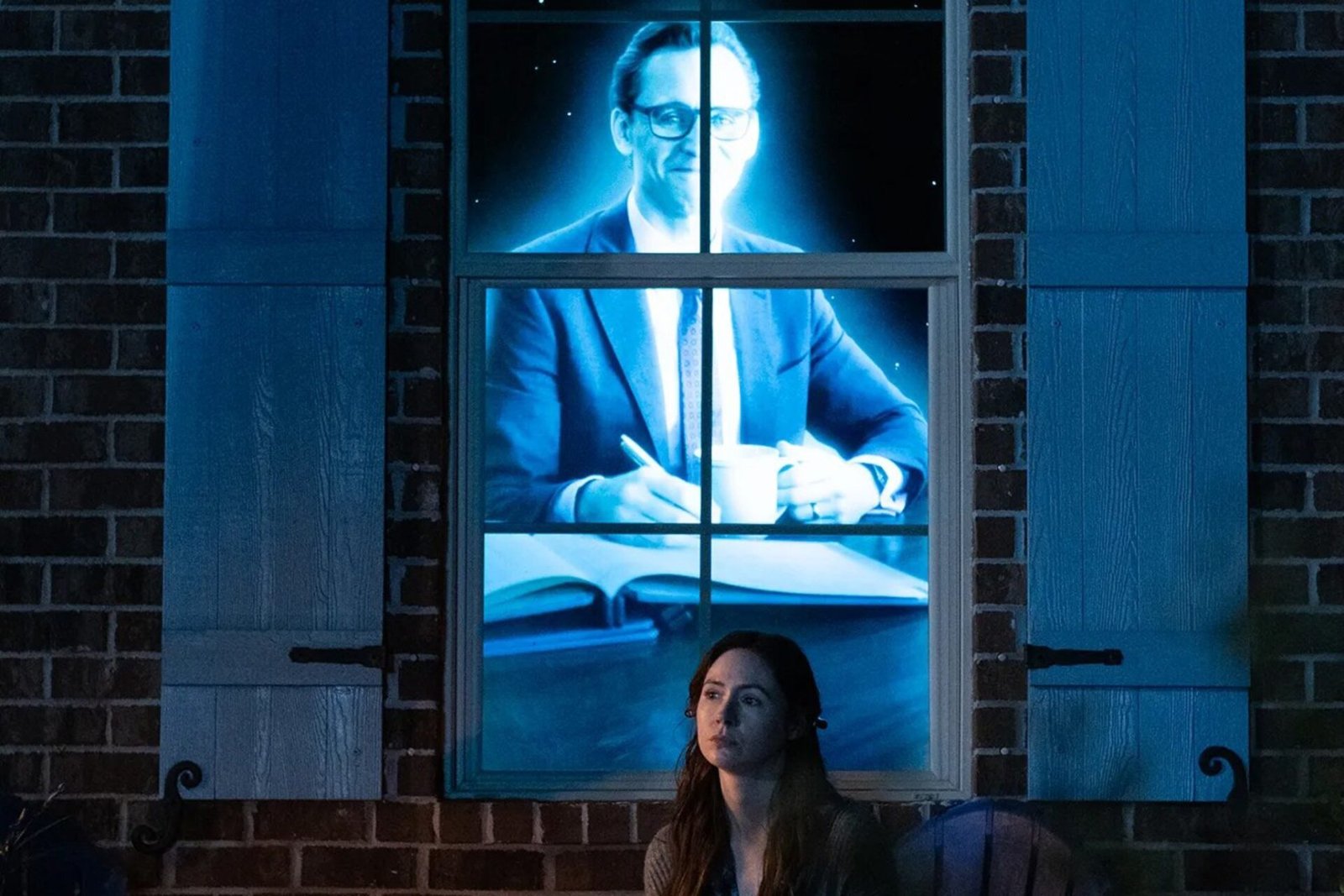

Y a diferencia de la novela de King, donde se profundiza más en los pensamientos de Chuck y de quienes lo rodean, en la adaptación era imposible no dedicarle el metraje necesario a Tom Hiddleston, para verlo actuar… y bailar.

Hiddleston domina la pantalla desde el primer momento de este acto. Y, como sabemos por el tráiler (o por haber leído la novela), va a bailar.

El narrador nos brinda un preludio emotivo para contextualizar lo que será el momento cumbre de toda la película —algo que, brillantemente, aún desconocemos en ese instante— con Chuck y las personas que lo llevan a recuperar todo lo que lo condujo a ese instante mágico.

Y, aunque Hiddleston sobresale, la realidad es que lo logra gracias a la poderosa presencia femenina en pantalla que lo acompaña.

Esto explica por qué Flanagan decidió cambiar el género del baterista: para dotar a Chuck de algo que lo sostuvo toda su vida, que fueron las mujeres que siempre estuvieron a su lado.

Este emotivo giro, resaltado en la adaptación cinematográfica, es algo que quienes lo presenciamos agradecemos profundamente, por tratarse de un hecho tan hermoso como contundente.

Primer acto: My sharona

Es en este acto donde conocemos todo lo que llevó a Chuck —y, por identificación, a nosotros mismos— a tener la vida que vivió durante los dos actos anteriores.

Aquí es también donde todo cobra sentido para el espectador que prestó atención a cada detalle que Flanagan colocó frente a nosotros en la pantalla, sin necesidad de haber leído la novela… aunque recomiendo encarecidamente que, ¡por favor!, la incluyan en su biblioteca personal a la brevedad.

Como muchas historias de la vida real, lo que rodea a Chuck es una serie de acontecimientos trágicos que desembocan en una vida de amor y comprensión por parte de la familia que le queda: sus abuelos paternos, quienes dan forma y guía al niño en el momento más formativo de su existencia.

Este acto es el más entrañable de los tres porque, pese a que la muerte no deja de estar presente —al igual que en los otros dos—, es el amor el que marca la narrativa.

Mientras vemos al pequeño Chuck enfrentar la vida de forma fluida y natural gracias a sus abuelos, interpretados por una tierna Mia Sara como Sarah ‘Bubbie’ Krantz y un entrañable Mark Hamill como Albie ‘Zaydee’ Krantz, aprendemos con él a no solo reconocer todas las etapas por las que va a pasar, sino a disfrutar de las pequeñas cosas que alegran el alma: la música, encontrar el arte incluso en la realidad de las matemáticas y, por supuesto, el baile, que al final es lo que da forma y razón a su existencia.

Es también en este acto donde tanto King como Flanagan se dan el lujo de recordarnos que ambos son maestros en el uso de lo sobrenatural. Lo presentan de forma sutil pero contundente, sin que esto altere la narrativa humana de la historia.

De hecho, encaja de manera tan natural que lo aterrador se vuelve emocionalmente abrumador, no por asustarnos, sino por la tristeza de lo que inevitablemente va a ocurrir, sin que nada pueda hacerse para evitarlo.

Exactamente como la muerte misma; con la diferencia de que, lejos de hacernos saltar en la butaca, nos conmueve hasta las lágrimas.

En resumen: Viviré mi vida hasta que mi vida se acabé

Finalmente, ¿qué somos sino el resultado de nuestro entorno familiar y social para aprender a vivir nuestra existencia en el futuro? Para bien o para mal, desde luego.

Pero en este caso, no se trata de ser fatalistas, sino de mantener una actitud esperanzadora y positiva donde aprendamos a tomar lo mejor que se nos presenta, a aprender de los errores y a sobrevivir a las tragedias que la vida, invariablemente, siempre pondrá en nuestro camino para forjarnos.

Esto nos deja con el libre albedrío sobre la ruta que tomemos, una elección que nos acompañará hasta el fin de nuestra existencia —o del mundo—, que en este contexto es exactamente lo mismo.

En esto es en lo que nos sumerge Stephen King en su novela La vida de Chuck y lo que Mike Flanagan traslada de forma brillante a la pantalla.

Logra una adaptación que, pese a los cambios creativos necesarios, conserva la esencia más pura del texto para conseguir, a mi parecer, una de las versiones más bellas, afortunadas y precisas de una historia de King llevada al cine.

Y eso, en los tiempos que corren, es algo francamente necesario.